di Aldo Scorrano

Le recenti vicende internazionali, dal conflitto in Ucraina alle crescenti tensioni con la Cina, dalla questione israelo-palestinese con l’impossibilità di condannare apertamente i crimini in atto a Gaza, hanno evidenziato con particolare chiarezza come l’Italia rimanga sostanzialmente allineata alle posizioni strategiche statunitensi, al di là della retorica dei proclami governativi che rivendicano una presunta autonomia nazionale. L’adesione incondizionata alle sanzioni contro la Russia, nonostante i costi energetici ed economici per il paese, l’abbandono della Belt and Road Initiative cinese sotto pressioni atlantiche e l’incapacità di assumere posizioni autonome sulla questione palestinese dimostrano plasticamente come i margini di manovra della politica estera italiana rimangano drammaticamente limitati indipendentemente dal colore politico dei governi.

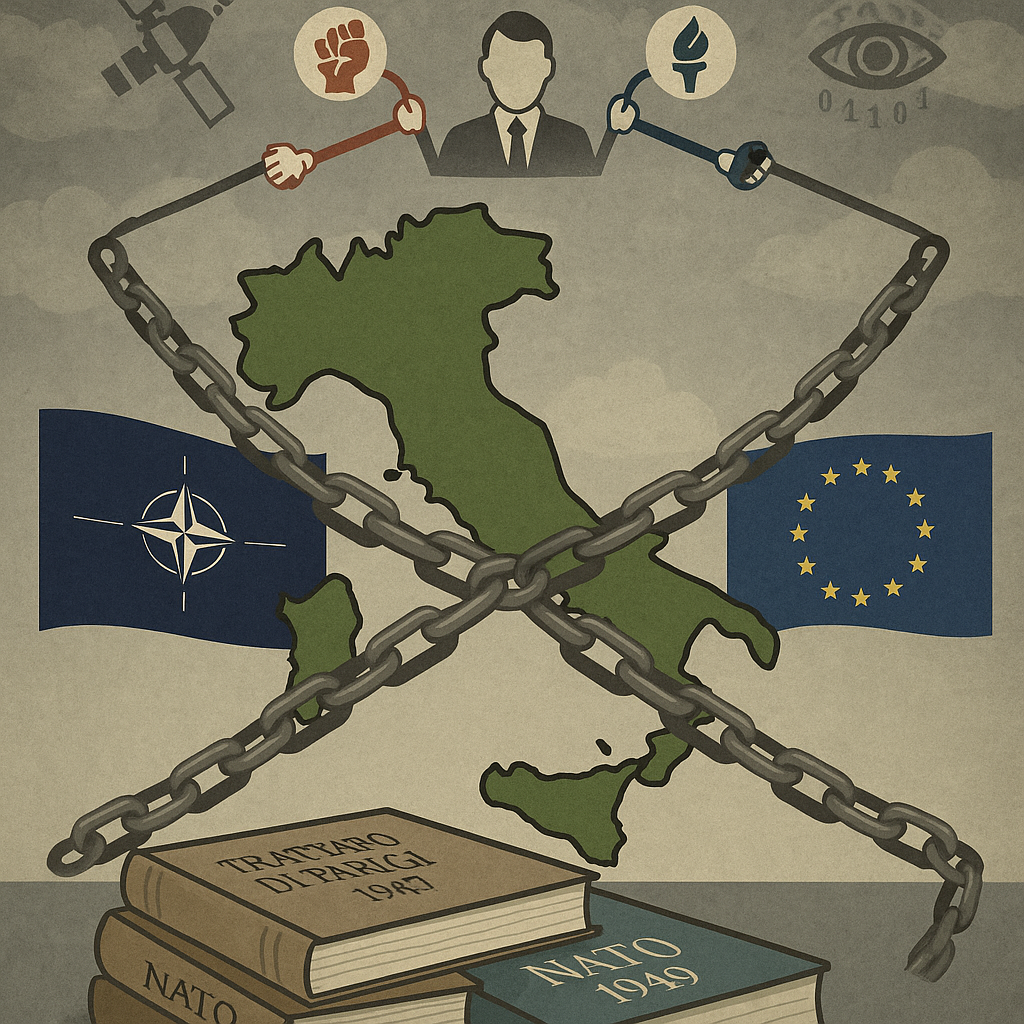

L’analisi della posizione internazionale dell’Italia contemporanea rivela infatti una condizione di subordinazione strutturale che trascende le alternanze politiche e si radica in vincoli sistemici consolidatisi nel corso dei decenni. Questa subordinazione opera attraverso meccanismi complessi che limitano significativamente l’autonomia decisionale nazionale, indipendentemente dall’orientamento politico dei governi che si succedono. La presente analisi intende esaminare come tali vincoli, originatisi con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e consolidatisi attraverso l’integrazione atlantica ed europea, abbiano creato un sistema di rapporti di forza strutturalmente sfavorevoli alla nazione italiana.

Le radici storiche della dipendenza

Una riflessione preliminare si impone: come mai, nonostante l’alternanza dei governi e la varietà delle loro dichiarazioni programmatiche, la postura internazionale dell’Italia appare sostanzialmente inalterata? Perché i margini di sovranità rimangono invariabilmente ristretti, al di là delle contingenze elettorali? La risposta a tali interrogativi non può prescindere da una ricostruzione storica della genesi di questa condizione. Essa non è il prodotto di errori recenti o di singole scelte politiche ma l’esito di una traiettoria strutturale avviata nel momento in cui l’Italia perse il proprio statuto di potenza sovrana nella seconda metà del Novecento.

La cesura fondamentale si colloca con l’armistizio dell’8 settembre 1943, che segnò non solo la dissoluzione del precedente quadro istituzionale e militare ma soprattutto l’inizio di una ridefinizione profonda del ruolo geopolitico dell’Italia nel nuovo ordine internazionale. Con il Trattato di Pace firmato a Parigi nel 1947, tale condizione fu giuridicamente formalizzata attraverso un insieme di vincoli che eccedevano la mera punizione per la sconfitta militare. L’articolo 16 – che garantiva l’impunità per i collaboratori degli Alleati – e le restrizioni imposte all’apparato militare nazionale costituirono gli strumenti per assicurare che l’Italia non potesse più agire come soggetto autonomo nella definizione delle proprie strategie di sicurezza e proiezione internazionale.

Il processo di ricostruzione economica, sostenuto dagli Stati Uniti tramite il Piano Marshall, fu funzionale al consolidamento di questa nuova subordinazione. Il sostegno finanziario non fu mai neutro: esso condizionò profondamente l’orientamento economico e politico del paese, inquadrandolo in una rete di interdipendenze che legavano l’Italia alla nascente architettura atlantica. L’ingresso nella NATO nel 1949 trasformò definitivamente questa dipendenza in un assetto strutturale, stabilendo un legame di lungo periodo che rese le scelte italiane in materia di sicurezza, difesa e alleanze sistematicamente subordinate a priorità definite altrove.

Tale architettura, fondata su presupposti formalmente accettati ma sostanzialmente asimmetrici, ha prodotto un assetto in cui le classi dirigenti italiane, pur mutando nel corso del tempo, si sono trovate inserite in un quadro vincolante, in larga parte impermeabile alla volontà politica espressa nelle urne. Ne deriva l’apparente paradosso per cui le dichiarazioni di autonomia strategica, ciclicamente riaffermate da governi di diverso orientamento, risultano inattuabili non solo per mancanza di volontà politica ma per l’esistenza di condizioni sistemiche che rendono tali aspirazioni sostanzialmente irrealistiche.

I vincoli militari e strategici

La presenza di oltre cento installazioni militari straniere sul territorio italiano rappresenta la manifestazione più evidente della limitazione della sovranità nazionale. Queste basi, molte delle quali ospitano armamenti nucleari sotto controllo americano, rendono l’Italia parte integrante della strategia nucleare atlantica senza alcun controllo decisionale nazionale su tali armamenti. La base di Aviano, il centro di comando NATO di Napoli, le installazioni di Sigonella e Ghedi costituiscono nodi strategici di un sistema che subordina le scelte di politica estera italiana agli interessi strategici americani.

L’integrazione nelle strutture di comando NATO comporta una dipendenza tecnologica e operativa che condiziona pesantemente l’autonomia strategica italiana. Le forze armate nazionali utilizzano sistemi d’arma, procedure operative e dottrine sviluppate in ambito atlantico, creando una dipendenza che non può essere superata indipendentemente dalla volontà politica del governo in carica. Questa condizione limita drasticamente la capacità italiana di perseguire strategie militari autonome o di sviluppare politiche di difesa indipendenti.

La subordinazione economica e finanziaria

Sul piano economico, la subordinazione italiana si manifesta attraverso l’integrazione del sistema finanziario nazionale in quello globale dominato dalle istituzioni anglo-americane. Le principali banche italiane mantengono esposizioni significative verso mercati e controparti internazionali che potrebbero essere compromesse da politiche eccessivamente autonome. Il controllo americano del sistema SWIFT e la capacità di escludere soggetti dal sistema finanziario internazionale rappresentano strumenti di pressione che condizionano sistematicamente le scelte economiche italiane.

Nonostante l’Italia abbia adottato l’euro come valuta nazionale e sia parte di un sistema monetario unico, la (ancora) persistente egemonia del dollaro americano nel sistema finanziario internazionale continua a esporre l’economia italiana alle decisioni unilaterali americane. Questa condizione implica che le imprese italiane, anche quando operano in euro, devono spesso fare i conti con il sistema finanziario dollaro-centrico per le transazioni internazionali, rendendole vulnerabili alle sanzioni extraterritoriali americane. Le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti a paesi terzi si traducono automaticamente in vincoli per le imprese italiane, che devono conformarsi alle normative americane anche per operazioni condotte in euro e che non coinvolgono direttamente il territorio statunitense, poiché il sistema bancario internazionale rimane largamente dipendente dalle clearing houses e dai circuiti di pagamento controllati dagli Stati Uniti. Il caso delle sanzioni contro la Russia ha dimostrato come il sistema economico italiano debba necessariamente allinearsi alle decisioni atlantiche, accettando costi economici significativi per mantenere la conformità geopolitica.

La questione energetica rappresenta un elemento cruciale di questa dipendenza. L’Italia, priva di significative risorse energetiche domestiche, si trova sistematicamente costretta ad allinearsi alle strategie energetiche atlantiche, rinunciando spesso a forniture vantaggiose per motivi geopolitici. Le conseguenze di questa subordinazione si traducono in costi energetici più elevati e in una ridotta competitività del sistema produttivo nazionale.

I vincoli tecnologici

La dimensione tecnologica costituisce un ulteriore elemento di soggezione strutturale. Il controllo americano dei settori strategici dell’innovazione, particolarmente nelle telecomunicazioni e nell’informatica, limita drasticamente l’autonomia italiana nello sviluppo di infrastrutture digitali strategiche. L’esclusione di Huawei dalle reti 5G italiane rappresenta un esempio paradigmatico di come considerazioni geopolitiche americane si traducano in vincoli tecnologici ed economici per l’Italia.

La dipendenza dalle tecnologie americane in settori critici come la difesa, l’aerospazio e l’informatica crea condizioni di vulnerabilità strutturale che vincolano pesantemente l’autonomia strategica italiana.

Nel settore della difesa, i sistemi d’arma italiani utilizzano componenti, software e tecnologie sviluppate negli Stati Uniti, dai caccia F-35 ai sistemi radar, dai sistemi di comunicazione militare ai dispositivi di guerra elettronica. Questa integrazione tecnologica comporta non solo dipendenza per la manutenzione e gli aggiornamenti, ma anche la possibilità per gli Stati Uniti di disattivare o limitare l’efficacia di tali sistemi attraverso controlli remoti o interruzione del supporto tecnico.

Nel settore aerospaziale, l’industria italiana dipende criticamente da componenti e software americani per satelliti, sistemi di navigazione e tecnologie spaziali. Anche quando l’Italia partecipa a programmi europei come Galileo o alle missioni dell’ESA, molte tecnologie di base rimangono di origine americana, creando punti di vulnerabilità che possono essere sfruttati per esercitare pressioni politiche.

L’informatica rappresenta forse il settore più critico, poiché i processori, i sistemi operativi e le infrastrutture cloud utilizzate dalle istituzioni italiane dipendono largamente da tecnologie sviluppate da aziende americane come Intel, Microsoft, Google e Amazon. Questa dipendenza espone l’Italia non solo a possibili interruzioni di servizio per motivi geopolitici, ma anche a forme di sorveglianza e controllo che compromettono la sicurezza nazionale.

Lo sviluppo di alternative tecnologiche autonome richiederebbe investimenti stimabili in centinaia di miliardi di euro distribuiti su decenni, oltre alla creazione di intere filiere industriali e di ricerca attualmente inesistenti.

La Francia, che ha tentato di sviluppare maggiore autonomia tecnologica, ha impiegato decenni e risorse enormi per progetti come il programma nucleare civile e militare, l’industria aerospaziale e i sistemi informatici, dimostrando la complessità e i costi di tali operazioni. Per l’Italia, che non ha mai intrapreso investimenti strategici di tale portata e continuità, recuperare autonomia tecnologica appare ancora più difficile, richiedendo una strategia nazionale che trascende i cicli politici e le disponibilità finanziarie ordinarie, stante l’attuale situazione.

l’illusione dell’integrazione europea

L’adesione all’Unione Europea, inizialmente concepita come strumento per recuperare spazi di sovranità attraverso l’aggregazione, si è trasformata nella pratica in un meccanismo che spesso amplifica la dipendenza atlantica anziché ridurla. Le politiche europee in materia di difesa, energia e commercio internazionale risultano sistematicamente allineate agli interessi strategici americani, limitando ulteriormente gli spazi di autonomia italiana.

I vincoli derivanti dall’appartenenza all’Eurozona rappresentano un ulteriore elemento di limitazione della sovranità economica nazionale. L’impossibilità di perseguire politiche monetarie autonome, combinata con i vincoli di bilancio imposti dal Patto di Stabilità e Crescita, riduce drasticamente i margini di manovra per politiche economiche espansive. Il Meccanismo Europeo di Stabilità e le condizionalità imposte durante la crisi del debito sovrano hanno dimostrato come l’integrazione europea possa tradursi in una limitazione piuttosto che in un rafforzamento della sovranità nazionale.

La governance economica europea si caratterizza per l’egemonia della logica ordoliberale tedesca e per l’influenza determinante delle istituzioni finanziarie internazionali, imponendo modelli di sviluppo che risultano spesso incompatibili con le specificità strutturali dell’economia italiana. Durante la crisi economica degli anni 2010-2012, l’imposizione di rigide politiche di austerità ha comportato una drastica riduzione degli investimenti pubblici e severi vincoli alla politica industriale, elementi che hanno condizionato in modo permanente le possibilità di crescita del sistema economico nazionale. Questi orientamenti, cristallizzati nelle regole del Patto di Stabilità e nelle condizionalità imposte a vario titolo, continuano a limitare strutturalmente l’autonomia delle scelte di politica economica italiana, subordinando le esigenze di sviluppo nazionale alle priorità di stabilità monetaria e di contenimento del debito pubblico imposte dalla logica tedesco-centrica dell’Unione.

L’invarianza rispetto alle alternanze politiche

L’analisi delle esperienze governative italiane dal dopoguerra ad oggi dimostra come i vincoli sistemici che condizionano la sovranità italiana abbiano una natura che trascende le maggioranze politiche contingenti. Anche i tentativi più determinati di diversificare la politica estera italiana si sono sistematicamente scontrati con limiti strutturali difficilmente superabili.

La politica del “neogollismo” andreottiano negli anni settanta che cercava di bilanciare l’appartenenza atlantica con rapporti privilegiati verso i paesi arabi e l’Unione Sovietica, incontrò resistenze significative non solo esterne ma anche da settori interni del sistema istituzionale italiano. I tentativi di Bettino Craxi di affermare posizioni più autonome, particolarmente evidenti nell’episodio, un po’ mitizzato, di Sigonella, dimostrarono sia le possibilità che i limiti invalicabili di strategie di maggiore indipendenza.

Più recentemente, l’esperienza del governo Conte II ha mostrato come anche tentativi di diversificazione relativamente modesti, come l’adesione alla Belt and Road Initiative cinese, abbiano incontrato pressioni sistematiche che ne hanno determinato l’abbandono. L’uscita dell’Italia dalla BRI nel 2023, indipendentemente dai vantaggi economici potenziali, ha rappresentato un esempio concreto di come i vincoli geopolitici atlantici prevalgano sistematicamente su considerazioni puramente economiche.

Le conseguenze per l’interesse nazionale

Le conseguenze di questa subordinazione strutturale si manifestano in una ridotta capacità dell’Italia di perseguire strategie economiche e politiche conformi all’interesse nazionale. Il paese si trova sistematicamente costretto ad accettare costi economici significativi per mantenere l’allineamento atlantico, rinunciando a opportunità commerciali e di investimento che potrebbero essere vantaggiose dal punto di vista economico.

La politica commerciale italiana risulta condizionata dalle strategie americane di contenimento della Cina, limitando lo sviluppo di rapporti economici con quello che rappresenta attualmente il principale partner commerciale globale. Analogamente, i vincoli imposti alle relazioni economiche con la Russia hanno comportato la rinuncia a forniture energetiche vantaggiose, con conseguenze negative sui costi dell’energia e sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

Sul piano demografico ed economico, la subordinazione atlantica ed europea ha contribuito a consolidare un modello di sviluppo che privilegia gli interessi dei partner internazionali rispetto a quelli nazionali. Le politiche di austerità imposte dall’Unione Europea, combinate con i vincoli derivanti dall’appartenenza NATO, hanno limitato gli investimenti in settori strategici come l’istruzione, la ricerca e le infrastrutture, contribuendo al declino relativo dell’Italia nel contesto internazionale.

Verso una riflessione sulla sovranità nazionale

L’analisi della condizione italiana contemporanea rivela una subordinazione strutturale che opera attraverso meccanismi complessi e interconnessi, rendendo illusoria la possibilità di modificare sostanzialmente tale condizione attraverso semplici alternanze politiche. I vincoli militari, economici, tecnologici e istituzionali che condizionano l’autonomia italiana hanno una natura sistemica che trascende le volontà politiche contingenti.

Questa condizione di subordinazione comporta costi economici e politici significativi per la nazione italiana, con conseguenze particolarmente gravose per le classi lavoratrici e i ceti più esposti alle dinamiche in essere.

L’impossibilità di perseguire strategie economiche autonome si traduce in politiche che privilegiano la competitività internazionale e la stabilità monetaria a scapito dell’occupazione, dei salari e della protezione sociale. I vincoli imposti dall’integrazione atlantica ed europea limitano drasticamente gli spazi per politiche redistributive, investimenti pubblici nell’industria nazionale e misure di sostegno ai settori produttivi strategici, scaricando i costi dell’adeguamento ai mercati globali principalmente sui lavoratori attraverso moderazione salariale, flessibilizzazione del lavoro e riduzione dello stato sociale. La capacità di perseguire strategie conformi all’interesse nazionale risulta così subordinata agli imperativi di competitività imposti dal sistema di alleanze, riducendo gli spazi di manovra per politiche economiche che potrebbero tutelare maggiormente il lavoro e redistribuire più equamente i benefici della crescita.

La combinazione tra dipendenza atlantica e vincoli europei ha creato un sistema di rapporti di forza strutturalmente sfavorevoli all’Italia, che si trova costretta a sacrificare sistematicamente i propri interessi economici e strategici per mantenere la conformità agli imperativi geopolitici dei partner dominanti.

La presa di coscienza di questa realtà rappresenta il presupposto necessario per qualsiasi riflessione seria sul futuro dell’Italia e sulla possibilità di recuperare spazi di sovranità nazionale in un contesto internazionale in rapida trasformazione.

Solo attraverso un’analisi lucida e disincantata dei vincoli strutturali che condizionano l’azione italiana sarà possibile individuare strategie efficaci per il superamento di una condizione di subalternità che si protrae ormai da oltre ottant’anni.

In questa prospettiva, assume particolare rilevanza la fase di resistenza culturale e intellettuale che stiamo attraversando, caratterizzata dalla presenza di movimenti e gruppi di studio che, pur non aspirando alla visibilità mediatica immediata, continuano ad analizzare sistematicamente queste dinamiche di potere.

Tali realtà si dedicano alla creazione di una base critica solida e all’aggregazione di menti consapevoli, costituendo una sorta di memoria storica collettiva che preserva e sviluppa strumenti analitici indispensabili per comprendere i meccanismi di dipendenza.

La scelta di privilegiare l’organizzazione, lo studio e l’aggregazione in forme non ostentate risponde alla consapevolezza che la creazione di nuovi partiti e formazioni politiche, in un contesto di particolarismo e atomismo diffuso, rischia paradossalmente di risultare funzionale agli stessi interessi capitalistici e di potere che si intendono contrastare. L’obiettivo prioritario diventa dunque la costruzione di una rete di conoscenze e competenze che possa fornire, quando i tempi saranno maturi, gli strumenti teorici e pratici necessari per affrontare efficacemente la questione della sovranità nazionale.

La prossima volta che si terranno elezioni politiche, sarà opportuno tenere ben presente quali siano i reali rapporti di forza entro cui qualsiasi governo italiano dovrà necessariamente operare, consapevoli che i margini di manovra per politiche realmente autonome rimangono drammaticamente limitati indipendentemente dalle promesse elettorali e dalle dichiarazioni di intenti.