di A. Scorrano

Torno ancora una volta sulla questione europea, intesa come Unione Europea, perché sono convinto che – a parte un’esigua minoranza di italiani attenti e sensibili a queste tematiche – la maggioranza non colga appieno la natura distopica di un’istituzione profondamente malata.

Ad alimentare questa miopia collettiva, o quantomeno questa incomprensione strutturale, contribuiscono in modo decisivo i media e i loro rappresentanti organici. Costoro, a mio avviso, agiscono come veri e propri manipolatori della realtà, distorcendo i fatti attraverso narrazioni parziali. Il risultato è la creazione di bolle informative alienanti del tutto scollegate dal contesto reale, entro le quali l’opinione pubblica viene progressivamente intrappolata. Un condizionamento subdolo che rende invisibile il degrado istituzionale dell’UE, normalizzandone le contraddizioni proprio mentre dovrebbero essere messe a nudo.

Dietro le quinte dell’Unione Europea: media, democrazia e influenze esterne

Non è un caso, d’altronde, che intellettuali del calibro di Noam Chomsky e Zygmunt Bauman abbiano dedicato gran parte delle loro riflessioni proprio alla critica dei media e al loro ruolo nel perpetuare il sistema capitalistico. Lo stesso Herbert Marcuse, già negli anni ‘60, aveva denunciato come i media riducessero il pensiero a una dimensione unica, soffocando ogni potenziale rivoluzionario, mentre Edward Said ha mostrato come i media occidentali costruiscano narrazioni che giustificano il dominio coloniale e imperialista.

Tutti questi autori – che costituiscono una piccola parte di un elenco molto più lungo -, pur con approcci diversi, convergono su un punto: i media non sono mai neutrali, ma sono complici attivi nel mantenere un sistema che serve pochi a scapito di molti. Potrei dedicare pagine intere su questo argomento ma lo menziono solo per far comprendere quanto il ruolo dei media sia fondamentale e strategico nel plasmare la percezione di eventi, fatti o, come in questo caso, narrazioni attorno ad istituzioni come l’UE.

Ecco perché, quando si parla di questa istituzione europea, è fondamentale guardare oltre la retorica ufficiale e le narrazioni mediatiche dominate da interessi economici e politici. Come ci suggeriscono questi pensatori, la verità è altrove e sta a noi cercarla, specialmente quando analizziamo gli eventi attuali che riguardano l’UE.

Ora, quello che sta accadendo in questi giorni suscita in me un profondo fastidio. Gli antefatti sono il piano di riarmo della Von der Leyen, i discorsi di piazza conseguenti a questo evento, la successiva mobilitazione di pseudo intellettuali (quasi mossi da un dovere civico di esprimere la loro opinione su tali questioni mentre hanno sempre taciuto su altre ben più gravi) e infine l’intervento di Draghi al Senato. Questa sequenza di eventi rappresenta l’ennesima manifestazione di un problema strutturale dell’UE che i media tendono sistematicamente a occultare.

Ciò che risulta particolarmente irritante è vedere questi sedicenti intellettuali (semi colti) mobilitarsi con fervore per difendere l’attuale assetto dell’UE e le sue scelte militariste, mentre hanno mantenuto un silenzio assordante sulle più gravi disfunzioni strutturali di questa stessa istituzione – proprio quelle disfunzioni che, come cercherò di dimostrare, non sono casuali ma costitutive del progetto europeo stesso.

Di fronte a questa “mobilitazione” orchestrata, ciò che molti commentatori, opinionisti e analisti politici omettono sistematicamente – o al massimo sussurrano con evidente timore reverenziale – è che l’UE non rappresenta semplicemente un’istituzione inefficace o appesantita dalla burocrazia, ma incarna, a mio avviso, un autentico progetto di classe con precisi interessi economici e politici.

L’architettura neoclassica e neoliberista dell’UE e dell’euro

L’architettura istituzionale dell’Unione Europea, lungi dall’essere un accidente tecnocratico o un mero eccesso di burocrazia, costituisce un sistema di vincoli strutturali plasmato da precisi rapporti di dominio economico-politico. Questa struttura non è neutra ma agisce attraverso dispositivi regolativi formalmente asettici, come il Patto di Stabilità e Crescita, la governance economica europea e le norme sulla concorrenza, che si traducono in un’architettura giuridica che istituzionalizza gli interessi del capitale transnazionale.

Particolarmente emblematico è il disegno istituzionale dell’UE che trae origine da una visione ibrida tra neoliberismo e ordoliberismo, traducendo i loro dogmi in vincoli giuridici irrevocabili. Questa architettura trova la sua massima espressione nella Banca Centrale Europea, il cui mandato, incentrato prevalentemente sulla stabilità dei prezzi, si concretizza attraverso strumenti stringenti come il Patto di Stabilità e il Fiscal Compact. Tali dispositivi impongono limiti rigorosi al deficit e al debito pubblico, cristallizzando un approccio economico che marginalizza l’intervento statale anticiclico, privando gli stati membri di strumenti efficaci di contrasto alle crisi economiche e sociali. Questa impostazione riduce drasticamente la capacità di risposta pubblica anche in presenza di shock sistemici o congiunture economiche sfavorevoli.

Le radici di questa impostazione affondano in una tradizione teorica risalente a Menger e alla scuola marginalista, che ha progressivamente consolidato l’idea di un individuo razionale operante in mercati auto-regolantisi. Questa prospettiva, sviluppatasi attraverso i contributi di economisti come Walras e Jevons, trova il suo compimento nelle elaborazioni successive della scuola neoclassica che ha elevato a principio teorico l’efficienza dei meccanismi di mercato come strumento di allocazione ottimale delle risorse.

La governance economica europea ha fatto propri i principi neoliberisti, elevandoli a norma strutturale dei trattati: l’efficienza dei mercati autoregolati, la neutralità della moneta e la “presunta” inefficienza del settore pubblico (che, in un’ottica neoliberista, andrebbe più correttamente definito come un settore pubblico che interviene a vantaggio di determinati interessi, piuttosto che come inefficienza intrinseca) divengono i cardini di un sistema economico che riduce la complessità sociale a pure equazioni di mercato. Questi principi non rappresentano semplicemente un orientamento economico, ma incarnano una strategia più ampia di riconfigurazione dei rapporti sociali.

È bene specificare che il neoliberismo, lungi dall’essere un destino inevitabile dell’Unione Europea, si configura come uno strumento complesso attraverso cui il capitale finanziario ridisegna continuamente i rapporti di lavoro. Non si tratta di una semplice dottrina economica ma di un progetto di trasformazione che va oltre l’estrazione del profitto, coinvolgendo una ridefinizione radicale delle esistenze lavorative e dei meccanismi di controllo sociale.

Mutuando un concetto chiave dal pensiero marxiano, questa dinamica viene definita “sussunzione reale del lavoro al capitale”. Non è un processo astratto ma una riconfigurazione concreta dei meccanismi produttivi. L’Unione Europea diventa in questo senso un terreno privilegiato per sperimentare nuove forme di controllo e sfruttamento, dove il capitale finanziario impone le proprie logiche di governo oltre i confini nazionali.

La riorganizzazione investe l’intera esperienza del lavoratore, costruendo sistemi sempre più sofisticati di disciplinamento. L’indebitamento (privato) diventa uno strumento centrale che trasforma il lavoratore in un soggetto perennemente esposto a ricatti economici. Il debito non è più solo uno strumento finanziario ma un meccanismo di controllo esistenziale che condiziona le scelte e limita le possibilità di emancipazione.

Parallelamente, si sviluppa una condizione di precarietà diffusa che potremmo definire una vera e propria traumatizzazione collettiva. L’insicurezza diventa la norma: contratti sempre più flessibili, diritti sempre più labili, prospettive future sempre più incerte. Questo stato di perenne instabilità non è un effetto collaterale ma una strategia deliberata di governo biopolitico della forza lavoro.

L’Unione Europea in questo scenario, dunque, non è il soggetto originario di questi processi ma piuttosto l’ambiente istituzionale che consente, amplifica e reitera questi meccanismi. Un terreno dove il capitale finanziario sperimenta nuove forme di sussunzione, dove i confini nazionali si sfumano e le logiche di mercato penetrano sempre più in profondità nel tessuto sociale.

In questo contesto, la recente celebrazione dell’euro da parte di Benigni – artista più incline alle vertigini simboliche che alle fredde analisi politiche, capace persino di riscrivere la storia, come nel suo film in cui Auschwitz viene liberata dagli americani anziché dai russi – esemplifica perfettamente come l’Unione Europea si trasformi in un palcoscenico dove le narrazioni assumono i toni di rituali collettivi.

La sua retorica vortica come un incantesimo ancestrale, scavalcando i confini della ragione e inseguendo suggestioni che sfioriscono ai margini del misterioso. Dietro le sue parole serpeggia un universo di significati sotterranei (ormai è noto il suo “linguaggio” ed il suo ruolo da anni), dove i proclami si tramutano in una liturgia segreta, molto più prossima a un rito iniziatico che a un dibattito economico. Nei suoi slogan risuonano eco di narrazioni più profonde, dove l’apparente spontaneità maschera geometrie complesse e silenziose.

Suggerisco, in una veloce digressione, il volume “L’altra Europa. Miti, congiure ed enigmi all’ombra dell’unificazione europea” (Rumor, Galli, Bagnara, 2017, nuova ediz.) per chi voglia addentrarsi nei labirinti nascosti dietro le narrative europeiste, un libro che offre un passaggio verso dimensioni ancora inesplorate del progetto europeo.

Ritornando al “nostro” estremista union-europeista, quando con la sua consueta enfasi retorica celebrava l’euro come un “primato” storico di unità pacifica, descrivendo una moneta “condivisa da 20 stati senza guerre, senza spargimenti di sangue”, sembrava dipingere l’immagine di un sogno europeo finalmente realizzato. “Uno scudo che ci protegge dagli shock economici”, ha detto, provocatoriamente sfidando gli scettici con la domanda retorica: “Ma oggi senza l’euro dove andate?”.

Questa interrogazione perentoria rivela più di quanto non sembri a prima vista. Lungi dall’essere un argomento risolutivo, essa maschera una logica ricattatoria che riduce la complessità delle alternative economiche a un’unica via obbligata. L’euro verrebbe presentato come un destino ineluttabile, un vicolo cieco dal quale non esisterebbero vie di fuga. Proprio questa retorica della necessità, che elimina a priori ogni possibilità di ripensamento critico, rappresenta uno dei meccanismi più insidiosi di legittimazione della moneta unica.

La moneta unica diviene la materializzazione più compiuta di meccanismi di riconfigurazione istituzionale. L’euro non è semplicemente uno strumento monetario ma un dispositivo attraverso cui l’architettura europea ridisegna i confini dell’intervento economico, trasformando la cd. sovranità monetaria in un campo di sperimentazione per nuove forme di governance finanziaria.

Un meccanismo che non solo sfuma i tradizionali limiti nazionali ma li sostituisce con un regime di controllo più sottile e pervasivo, dove la stabilità monetaria diventa il paravento per una progressiva espropriazione delle capacità di autodeterminazione economica. Lungi dall’essere, dunque, il miracoloso strumento di pacificazione e prosperità descritto dai suoi sostenitori più ottimisti, l’euro si è rivelato un esperimento economico dal volto ambivalente e spesso drammatico.

Se questa cornice istituzionale rappresenta il contesto più ampio, l’esperienza italiana dell’euro ne diviene l’emblema più compiuto e drammatico. Un caso paradigmatico che illumina i meccanismi di trasformazione economica innescati dal progetto europeo, dove le astrazioni teoriche si materializzano in conseguenze concrete e devastanti per il tessuto produttivo nazionale.

L’adesione all’euro, infatti, rappresenta un capitolo drammatico della storia economica italiana, un esperimento monetario rivelatosi fallimentare sin dalle sue fondamenta teoriche. Come evidenziato da eminenti economisti, sia del passato sia attuali, quali Augusto Graziani, Marcello De Cecco e Joseph Stiglitz, il progetto dell’unione monetaria europea nasceva già con profonde e irresolubili contraddizioni strutturali.

L’illusione di un’integrazione economica armonica si è infranta di fronte alla dura realtà di un sistema che ha privato l’Italia delle sue leve più cruciali di politica economica: la possibilità di svalutare la propria moneta per mantenere la competitività e l’autonomia nelle scelte di politica fiscale. Il paradosso è evidente: una nazione manifatturiera come l’Italia, con un tessuto produttivo storicamente flessibile e dinamico, si è ritrovata intrappolata in un regime monetario rigido, incapace di assorbire gli shock economici e di sostenere la competitività delle proprie imprese. (In questo percorso storico, ricordo, che lo SME ha rappresentato una sorta di anticipazione del vincolo che si sarebbe poi cristallizzato con l’Unione Monetaria).

L’impatto è stato devastante e ben documentato. Nel giro di pochi anni dall’introduzione dell’euro, interi comparti manifatturieri sono stati travolti dalla concorrenza dei paesi emergenti, con decine di migliaia di aziende costrette alla chiusura e milioni di lavoratori espulsi dal mercato. Il surplus commerciale, costruito con decenni di sacrifici e innovazione, è crollato rapidamente.

L’apprezzamento del tasso di cambio ha avuto profonde ripercussioni sui settori manifatturieri italiani ad alta intensità di lavoro, dando origine a quello che gli economisti hanno definito uno “shock da sovraccambio”. Questo fenomeno ha reso i prodotti italiani meno competitivi sui mercati internazionali, poiché un cambio più forte ha aumentato il costo relativo delle esportazioni, riducendone la domanda.

I settori tradizionalmente legati al made in Italy, come il tessile, l’abbigliamento, il calzaturiero e l’arredamento, sono stati particolarmente colpiti. Queste industrie, caratterizzate da un elevato impiego di manodopera e da una forte esposizione alla concorrenza globale, hanno subito una drastica erosione dei margini di profitto. Di conseguenza, molte imprese hanno dovuto affrontare ristrutturazioni, delocalizzazioni o addirittura la chiusura, con gravi ripercussioni sul tessuto produttivo nazionale.

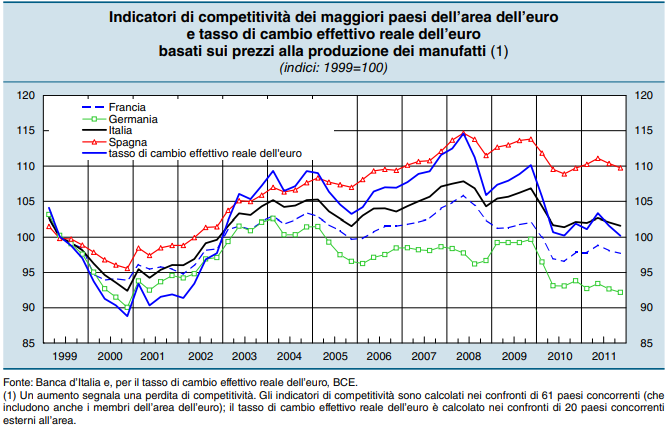

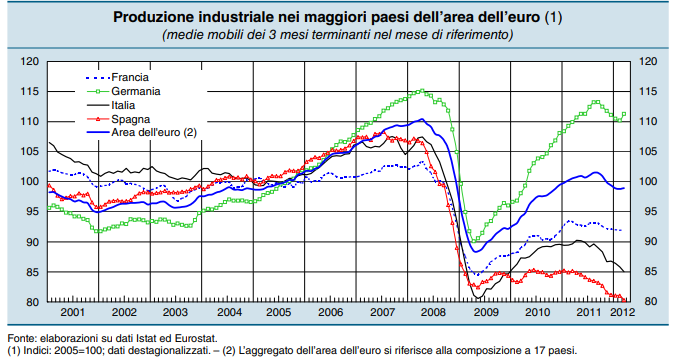

Dopo l’adozione dell’euro, l’Italia ha registrato un drastico calo della competitività, con una forte contrazione della produzione industriale e un peggioramento della bilancia dei pagamenti. Secondo dati riportati dalla Banca d’Italia, l’Italia è passata dall’essere una delle economie più produttive d’Europa nel 2001 a una delle meno competitive nel 2012, con un crollo della produzione industriale e un saldo negativo della bilancia commerciale che ha inciso pesantemente sulla ricchezza nazionale, con effetti che hanno cancellato una parte significativa dell’eredità industriale del Novecento. Il ridimensionamento di intere filiere produttive ha inciso non solo sul valore aggiunto generato dal settore manifatturiero, ma anche sull’occupazione, determinando la scomparsa di competenze artigianali e industriali consolidate nel tempo.

(Grafici sempre attuali, per chi ha la memoria corta, tratti dal rapporto annuale della Banca d’Italia, 2011)

Questo scenario ha accelerato il processo di trasformazione dell’economia italiana, spingendo molte imprese a puntare su innovazione, automazione e nicchie di mercato ad alto valore aggiunto per sopravvivere alla crescente competizione globale. Tuttavia, il prezzo pagato in termini di perdita di occupazione e di chiusura di storiche realtà produttive rimane un elemento critico nel bilancio economico degli ultimi decenni.

Lungi dall’essere uno strumento di stabilità, l’euro si è rivelato un meccanismo di destabilizzazione economica che ha scaricato i costi dell’aggiustamento sulle fasce più deboli della società. La dismissione della scala mobile salariale, l’abbandono dei meccanismi di indicizzazione automatica, la progressiva erosione delle tutele dei lavoratori sono tutti tasselli di un mosaico che racconta una resa strategica delle politiche economiche nazionali in favore di un’integrazione europea superficiale e ragionieristica.

Il vincolo esterno imposto dai parametri di Maastricht ha prodotto un orientamento fiscale restrittivo che ha trasformato la stagnazione economica in una condizione strutturale, sacrificando crescita, occupazione e progresso tecnico sull’altare di un’astratta stabilità monetaria.

La Lira e la Banca d’Italia: oltre i falsi miti

Lasciatemi ora un po’ di spazio per una vena nostalgica. La retorica degli europeisti ha sistematicamente dipinto la Lira come una moneta debole, instabile, quasi un residuato di un’economia arretrata. La “Liretta”, come la definiscono con sufficienza i fautori dell’euro, sarebbe stata un ostacolo al progresso, un simbolo di frammentazione nazionale incapace di reggere le sfide della globalizzazione. Eppure, questa narrazione nasconde una verità ben più complessa e sfaccettata.

Esiste una storia sommersa dell’economia italiana, poco raccontata ma ricca di sfumature significative. È la storia di un Paese che, nonostante le molteplici difficoltà, ha saputo governare la propria economia attraverso gli strumenti di una moneta sotto controllo nazionale. La Lira era un ecosistema economico complesso: uno spazio di manovra strategico che consentiva di assorbire gli urti, adattarsi alle crisi e ricostruire.

Al centro di questo sistema vitale vi era la Banca d’Italia, un’istituzione che ha giocato un ruolo ben più articolato di quanto la retorica ufficiale non abbia mai raccontato. Il cosiddetto “divorzio” dal Tesoro del 1981 – spesso descritto come una cesura netta – fu in realtà un passaggio sfumato, durante il quale la Banca Centrale ha continuato a svolgere un ruolo cruciale di sostegno, pur entro vincoli sempre più stringenti.

I dati parlano chiaro: contrariamente alla narrazione dominante, l’acquisto di titoli di Stato non si interruppe negli anni ’80, ma si trasformò. La vera svolta non fu l’abbandono del finanziamento monetario, bensì l’ingresso in un sistema di vincoli esterni – prima lo SME, poi l’euro – che progressivamente hanno eroso la capacità di utilizzare la moneta come leva di sviluppo.

Un dettaglio rivelatore: mentre il deficit pubblico rimaneva elevato, l’inflazione diminuiva. Questo dato smentisce radicalmente il dogma secondo cui la spesa pubblica sia necessariamente innescante di inflazione. Ciò che invece cresceva erano i tassi d’interesse, spinti non da presunte inefficienze italiane ma dalle politiche monetarie restrittive degli Stati Uniti e, successivamente, dalla Germania post-riunificazione.

L’Italia dello SME si trovò a inseguire i tassi tedeschi, compromettendo di fatto la propria capacità di crescita economica per mantenere un’artificiale parità di cambio. Solo con l’abbandono dello SME nel 1992 i tassi poterono finalmente scendere e il debito iniziò a stabilizzarsi. Fu una dimostrazione lampante: quando al Paese fu restituito un minimo di autonomia monetaria, le condizioni economiche migliorarono sensibilmente. Eppure, nel giro di pochi anni, l’Italia avrebbe rinunciato definitivamente a quella sovranità monetaria che le aveva permesso di adattarsi e resistere alle sfide economiche più complesse.

Oggi viviamo le conseguenze dirette di quella scelta. Privi di una moneta propria, siamo intrappolati in un sistema che non consente svalutazioni, adeguamenti dei tassi o gestioni flessibili del debito, se non attraverso tagli lineari e politiche di austerità. L’euro, presentato come la panacea di tutti i mali economici, si è rivelato un vincolo strutturale che ha immobilizzato le potenzialità di un’economia nazionale storicamente caratterizzata da dinamismo e capacità di adattamento.

La nostalgia per la Lira non è mero sentimentalismo retrospettivo, ma consapevolezza geopolitica. Una moneta non è solo un’unità di conto, uno strumento di scambio, etc. ma la misura concreta della libertà economica di un Paese. Forse è giunto il momento di ricordare che la vera stabilità non nasce dalla rinuncia alla sovranità ma dalla capacità di utilizzarla con intelligenza e visione strategica. L’integrazione europea non può tradursi in un’omologazione che cancella le specificità dei singoli sistemi economici nazionali.

“La moneta è memoria” scriveva Carlo M. Cipolla. Queste parole dello storico economico racchiudono una verità spesso dimenticata: la moneta non è, come appena accennato, solo uno “strumento”, ma un archivio vivente di identità, lotte e speranze collettive. Per l’Italia, la Lira incarnava proprio questo: non solo un mero valore numerico stampato su un pezzo di carta ma il ricordo di un Paese che si era rialzato dalle macerie della guerra, costruendo il miracolo economico con le mani degli operai, l’ingegno degli imprenditori e l’orgoglio di una nazione.

Cipolla, studioso attento alle dinamiche sociali dietro i numeri, ci ricorda che ogni banconota logora, ogni monetina dimenticata in un cassetto, porta con sé storie di famiglie, di mercati affollati, di sacrifici e piccole vittorie. Quando l’Euro sostituì la Lira, non si perse solo una valuta, ma un frammento di memoria condivisa. Il “patto sociale” di cui la moneta era simbolo si incrinò, lasciando molti italiani spaesati, come se una parte della loro storia fosse stata cancellata da un trattato.

Eppure, questa riflessione non è solo nostalgia. È un monito: le scelte monetarie, per quanto tecniche, hanno sempre un costo umano. L’Euro ha scritto un nuovo capitolo, più austero e globale, ma la citazione di Cipolla ci invita a non dimenticare che, dietro ogni transizione economica, ci sono persone che misurano il tempo non in bilanci ma… in ricordi.

La longa manus degli USA

Chiusa la parentesi economia ne apriamo un’altra in chiave geopolitica. L’Unione Europea, lungi dall’essere un progetto autonomo nato da una volontà puramente endogena, rappresenta l’esito di una complessa strategia geopolitica internazionale. Numerose ricerche storiche, suffragate da documenti desecretati degli archivi statunitensi, attestano il ruolo determinante degli Stati Uniti nella genesi del progetto europeo. Durante la Guerra Fredda, la strategia americana era inequivocabile: costruire un solido bastione occidentale in grado di contenere l’espansionismo sovietico, utilizzando l’integrazione economica e politica come strumento di contenimento ideologico e militare.

Le prove di questa regia statunitense sono documentate da rigorose ricerche storiche. Studiosi come Kees Van der Pijl e lo storico Giuliano Procacci hanno dimostrato come il Movimento Europeo, principale promotore dell’integrazione continentale, ricevesse finanziamenti consistenti direttamente dalla CIA. Questi sostegni economici non si limitavano a un mero supporto ideologico, ma configuravano un vero e proprio intervento strutturale volto a orientare le élite politiche europee verso un progetto funzionale agli interessi strategici americani.

La penetrazione statunitense si è rivelata particolarmente capillare. Figure chiave della politica europea dell’epoca – tra cui politici democristiani, socialdemocratici e liberali – intrattenevano rapporti diretti con funzionari della CIA e del Dipartimento di Stato. Questi legami non erano episodici, ma rappresentavano un sistema organico di influenzamento delle classi dirigenti europee, finalizzato a garantire un allineamento costante con la visione geopolitica atlantica.

L’eredità di questa genesi si manifesta ancora oggi nelle architetture istituzionali e nelle scelte strategiche dell’Unione Europea. L’attuale impostazione neoliberista, la politica estera subordinata agli interessi statunitensi e i recenti piani di riarmo proposti da Ursula von der Leyen sono l’evoluzione di un progetto nato non come autentica espressione di autodeterminazione europea, ma come strumento di controllo geopolitico.

La recente escalation contro la Russia e il progressivo irrigidimento nei confronti della Cina confermano questa lettura. L’Unione Europea si configura sempre più come un’appendice della NATO, un’infrastruttura geopolitica funzionale agli interessi strategici americani piuttosto che un soggetto politico autonomo.

Emerge quindi un interrogativo cruciale: l’Unione Europea rappresenta davvero un progetto di emancipazione e integrazione dei popoli europei o è stata sin dall’origine un sofisticato meccanismo di controllo architettato dalle élite atlantiche? Questa domanda non è mere esercizio storiografico, ma chiave interpretativa essenziale per comprendere le attuali dinamiche geopolitiche e le reali matrici del processo di integrazione continentale.

L’UE: un progetto di pace mancato e un’agenda militarista

L’Unione Europea si auto-proclama pilastro di pace e cooperazione nel continente, ma una disamina attenta dei fatti rivela una realtà ben più complessa e problematica. Lungi dall’aver prevenuto conflitti nelle sue immediate vicinanze, l’UE ha spesso, seppur indirettamente, contribuito a esacerbare disuguaglianze socio-economiche e tensioni politiche che costituiscono terreno fertile per l’instabilità. La sua politica estera, troppo spesso allineata agli interessi convergenti delle grandi potenze globali e del potente complesso militare-industriale, ne è una chiara dimostrazione. Il caso della gestione della crisi economica greca, con le conseguenti imposizioni di politiche di austerità draconiane, rappresenta un esempio emblematico di come l’UE possa sacrificare il benessere sociale sull’altare di imperativi economici e geopolitici, altro che cooperazione e solidarietà.

Inoltre, l’UE, direttamente o attraverso la sua adesione e cooperazione con la NATO, ha partecipato a una serie di interventi militari in aree geografiche diverse come Serbia, Iraq, Afghanistan, Libia, Libano, Somalia e Niger. Questi interventi, sovente giustificati con la retorica paternalistica della “responsabilità di proteggere” o con l’imperativo securitario della “lotta al terrorismo”, appaiono sempre più come strumenti per garantire, o espandere, gli interessi economici e geopolitici di ristrette élite occidentali. È cruciale interrogarsi criticamente su chi benefici realmente di tali interventi e quali siano le conseguenze a lungo termine per le popolazioni locali e la stabilità regionale.

L’attuale conflitto russo-ucraino, al di là della sua drammatica realtà e delle sue evidenti implicazioni geopolitiche, non è esente da strumentalizzazioni e narrazioni semplificate che mirano a giustificare scelte politiche ed economiche altrimenti difficili da sostenere. La rappresentazione del leader russo come un nemico assoluto, incarnazione del male in una contrapposizione manichea tra “democrazie occidentali” e “autocrazie orientali”, è parte di una strategia comunicativa funzionale a consolidare il consenso interno e a neutralizzare ogni critica alle politiche di riarmo e di aumento della spesa militare.

Questa demonizzazione sistematica, più che favorire un’analisi lucida delle cause e delle responsabilità del conflitto, serve a rafforzare la necessità di una risposta univoca e militarizzata, riducendo il dibattito pubblico a una scelta binaria: o con l’Occidente o con il nemico. Tuttavia, questa lettura semplicistica ignora le complesse dinamiche storiche, economiche e diplomatiche che hanno preceduto l’escalation bellica, dalla continua espansione della NATO a est fino alle tensioni irrisolte nel Donbass.

Allo stesso tempo, dietro l’apparente compattezza dell’Occidente nel fronteggiare la Russia, si celano interessi economici divergenti e manovre opportunistiche. La scelta di tagliare le forniture energetiche russe, per esempio, è stata presentata come un atto di solidarietà nei confronti dell’Ucraina ma ha avuto come conseguenza diretta l’impennata dei prezzi dell’energia in Europa e un vantaggio strategico per l’industria statunitense, che ha colto l’occasione per esportare gas naturale liquefatto a costi ben più elevati.

Ancora una volta, si assiste a un doppio standard: mentre si accusa la Russia di perseguire una politica imperialista, le potenze occidentali sfruttano il conflitto per rafforzare la propria influenza economica e militare, con il pretesto della difesa della democrazia. Verrebbe da dire: il bue che dice cornuto all’asino.

Questa lettura più approfondita del conflitto ci porta a considerare le vere motivazioni strategiche ed economiche che si celano dietro la retorica bellica occidentale. Il piano di riarmo europeo, presentato come una necessità imprescindibile per contrastare la minaccia russa e garantire la sicurezza continentale, rivela in realtà una natura ben più pragmatica: finanziare l’industria bellica europea (e indirettamente quella americana), sostenendo un settore che, nonostante i già consistenti profitti, richiede nuovi flussi di capitali pubblici e privati per espandere la produzione e assicurarsi posizioni dominanti nel mercato globale degli armamenti.

La retorica della minaccia esterna, incarnata dalla figura demonizzata di Putin, funziona da comodo pretesto per giustificare questa corsa agli armamenti. Tuttavia, come sottolinea acutamente Guido Salerno Aletta, in un suo recente commento, non è la prima volta che l’Occidente utilizza la difesa della democrazia come copertura per interessi strategici ben più concreti. Basti pensare al Vietnam, dove l’intervento americano, inizialmente giustificato come una battaglia per la libertà e i valori democratici, si trasformò in un conflitto prolungato e devastante, dettato più dalla volontà di contenere l’espansione comunista che da autentiche preoccupazioni umanitarie.

Allo stesso modo, l’ingente aiuto militare e finanziario all’Ucraina non è solo una questione di solidarietà o difesa dei principi democratici ma un modo strategicamente calcolato per garantirsi l’accesso privilegiato a un territorio ricco di materie prime critiche come titanio, litio e terre rare, oltre a essere un gigante agricolo e un corridoio energetico di fondamentale importanza geopolitica.

Salerno Aletta ci ricorda come gli Stati Uniti, dopo la sconfitta francese a Dien Bien Phu nel 1954, abbiano ereditato il ruolo di potenza dominante in Indocina, trasformando abilmente una guerra di decolonizzazione in un conflitto per il controllo geopolitico. Oggi, l’Ucraina rischia concretamente di diventare un nuovo Vietnam, un teatro sanguinoso in cui le grandi potenze si scontrano non per gli ideali sbandierati pubblicamente ma per interessi economici e strategici ben più prosaici.

Dietro la narrativa apparentemente nobile del sostegno all’Ucraina si nascondono, quindi, interessi geopolitici ed economici di ben altra portata, in un contesto globale in cui la vera posta in gioco è altra.

La NATO, espandendosi sistematicamente verso est nonostante le promesse fatte alla Russia dopo la caduta del muro di Berlino, ha deliberatamente contribuito a creare le condizioni per questo conflitto, alimentando le tensioni con Mosca. Eppure, come acutamente nota sempre Salerno Aletta, il vero obiettivo strategico a lungo termine non è tanto la Russia, quanto la Cina, che rappresenta la principale minaccia al predominio occidentale nel XXI secolo. In questo quadro geopolitico, il sostegno all’Ucraina e il riarmo europeo appaiono come strumenti calcolati per consolidare l’influenza occidentale in una regione chiave, garantendo l’accesso a risorse essenziali e preparandosi strategicamente alla competizione con Pechino.

Ma c’è un aspetto ancora più inquietante: il commento di Salerno Aletta ci ricorda che, come nel Vietnam, anche in Ucraina il costo umano di questa strategia rischia di essere enorme e tragicamente sottovalutato. Mentre l’industria bellica celebra profitti record e i governi occidentali parlano retoricamente di sicurezza e valori, sono le popolazioni civili a pagare il prezzo più alto di queste manovre geopolitiche.

Questo quadro complesso ci permette di comprendere meglio i recenti sviluppi nella politica europea. L’agenda di militarizzazione dell’UE, sotto il manto retorico della “difesa comune europea”, rappresenta in sostanza un massiccio trasferimento di risorse pubbliche verso il complesso militare-industriale. Il contrasto è stridente: mentre per sanità, istruzione e welfare si impongono rigorosi vincoli di bilancio e politiche di austerità, per l’industria bellica i fondi sembrano illimitati. Questa palese contraddizione svela le vere priorità dell’Unione e gli interessi che realmente rappresenta.

Particolarmente significativo è come questi sviluppi coincidano con i cambiamenti nel panorama politico americano. Con l’ascesa di figure come Trump, portatrici di visioni geopolitiche differenti e meno legate alle tradizionali lobby militari, l’UE tenta di riposizionarsi come attore autonomo sulla scena internazionale. Tuttavia, questa improvvisa pretesa di indipendenza strategica appare più come una reazione opportunistica che come il frutto di una visione autentica. La Von der Leyen, presentando il suo piano di riarmo, sembra infatti tentare di colmare un possibile vuoto di leadership atlantista, dimostrando ancora una volta come l’UE fatichi a definire una propria identità geopolitica al di fuori dell’ombrello americano.

Tale dinamica solleva interrogativi fondamentali sulla natura stessa del progetto europeo: possiamo davvero parlare di un’Unione sovrana e indipendente o siamo piuttosto di fronte a un’istituzione che, nonostante la retorica dell’autonomia strategica, continua a oscillare in funzione degli equilibri transatlantici? La risposta a questa domanda definirà non solo il futuro di una improbabile maggiore integrazione europea ma anche il ruolo che il nostro continente giocherà negli equilibri globali del XXI secolo.

Verso un’alternativa: l’illusione europea e la necessità della sua demolizione

L’evidenza empirica e teorica accumulata nel corso di questa analisi conduce a una conclusione ineludibile: il progetto europeo, nella sua attuale configurazione istituzionale, rappresenta l’incarnazione più compiuta del paradigma neoliberale su scala continentale. La struttura giuridico-economica dell’Unione, lungi dall’essere un esperimento incompiuto o una nobile idea tradita, costituisce un sistema coerente e funzionale alla perpetuazione di rapporti di produzione asimmetrici, dove la finanziarizzazione dell’economia e la precarizzazione del lavoro si presentano come esiti necessari piuttosto che come deviazioni accidentali.

Inoltre, anche la retorica della pace cade inesorabilmente dinanzi all’ipocrita e patetica pianificazione di un riamo, come analizzato in precedenza.

Passando alla moneta unica, questo esperimento monetario esaminato criticamente nelle sezioni precedenti, dimostra come l’euro sia stato concepito come dispositivo biopolitico finalizzato a disciplinare le economie periferiche. La perdita della sovranità monetaria ha comportato non semplicemente una limitazione tecnica degli strumenti di politica economica ma una radicale riconfigurazione dei rapporti tra capitale e lavoro, dove quest’ultimo è stato progressivamente privato delle tradizionali forme di tutela conquistate nel secondo dopoguerra. I dati macroeconomici enunciati – dal crollo della competitività italiana alla contrazione dei salari reali – attestano come questa trasformazione abbia assunto caratteri sistemici piuttosto che congiunturali.

In tale contesto, le proposte di “riforma democratica” dell’architettura europea si rivelano non soltanto insufficienti ma concettualmente fallaci. L’Unione Europea, nella sua genesi storica e nella sua struttura giuridica, è intrinsecamente modellata sui principi dell’ordoliberalismo e del monetarismo, principi che sono stati costituzionalizzati nei trattati attraverso meccanismi di governance impermeabili alla volontà popolare. La pretesa di democratizzare istituzioni nate per essere immuni dalla democrazia rappresenta dunque una contraddizione in termini, un ossimoro politico che ignora la natura stessa dell’apparato comunitario.

La via d’uscita da questa impasse non può che passare attraverso un processo di decostruzione istituzionale che ponga fine all’attuale regime di governance europea. Tale processo dovrebbe articolarsi su tre dimensioni fondamentali. In primo luogo, è necessario riconquistare gli spazi di sovranità nazionale che permettano l’implementazione di politiche economiche alternative, con particolare riferimento alla politica monetaria e fiscale. In secondo luogo, occorre sviluppare nuove forme di cooperazione internazionale che, pur mantenendo i vantaggi dell’integrazione transnazionale, siano imperniate su principi di solidarietà anziché di competizione. Infine, è indispensabile costruire un nuovo internazionalismo delle classi subalterne capace di contrapporsi all’attuale internazionalismo del capitale.

Questa triplice strategia presuppone un radicale ripensamento delle attuali coordinate politiche. Le nazioni dell’Europa meridionale, storicamente penalizzate dall’attuale assetto istituzionale, dovrebbero assumere un ruolo propulsivo in questo processo, trasformando la loro posizione periferica in un vantaggio strategico.

Le obiezioni a questo approccio – spesso ridotte alla caricatura dello “spettro della frammentazione” – ignorano deliberatamente che l’attuale sistema europeo costituisce esso stesso un potente fattore di destabilizzazione sociale ed economica. La vera minaccia alla coesione continentale non viene dalle ipotesi di riforma radicale ma dalla persistenza di un modello che produce sistematicamente disuguaglianza e impoverimento.

Quello spazio di sovranità, pocanzi accennato, come una riconquista degli strumenti di politica monetaria, liberati dai vincoli asimmetrici dell’attuale impianto europeo, non rappresenterebbe un nostalgico ritorno alle sovranità ottocentesche, bensì l’avvio di un processo di ri-articolazione istituzionale capace di coniugare autonomia nazionale e cooperazione continentale. In questa prospettiva, ad essere benevoli, l’euro potrebbe anche evolversi verso un modello ispirato al bancor keynesiano, concepito come moneta comune anziché unica, all’interno di un sistema che valorizzi la complementarietà tra politiche monetarie e fiscali.

Tale approccio presupporrebbe una ricalibratura degli attuali rapporti tra centro e periferia dell’Unione. Da un lato, il recupero di margini di manovra monetaria consentirebbe ai singoli Stati di rispondere alle specifiche esigenze delle proprie economie, particolarmente cruciale per i paesi del Sud Europa storicamente penalizzati dal regime di cambio rigido. Dall’altro, l’istituzione di meccanismi di compensazione degli squilibri commerciali – sul modello della clearing union proposta da Keynes – accompagnata da strumenti di stabilizzazione fiscale transnazionale, garantirebbe quella solidarietà concreta finora mancata nel processo di integrazione europea.

La crisi pandemica ha dimostrato come la temporanea sospensione dei vincoli di bilancio, combinata con politiche monetarie accomodanti, abbia prodotto risultati migliori di un decennio di austerity. Questo esperimento involontario conferma le tesi di alcuni economisti sull’importanza strategica del coordinamento tra strumenti monetari e fiscali.

L’originalità di questo approccio risiede nel superamento della falsa alternativa tra centralismo tecnocratico e frammentazione nazionale. Si tratterebbe piuttosto di costruire un nuovo multilateralismo europeo dove la cooperazione si fondi su principi di sussidiarietà monetaria e solidarietà fiscale reali, anziché sull’attuale regime di vincoli asimmetrici. Come evidenziato da diversi studi di economia politica (De Grauwe, Stiglitz, Sapir, Rodrik et al.) solo un sistema che integri organicamente flessibilità monetaria e coordinamento fiscale può correggere gli squilibri strutturali dell’attuale unione, garantendo al contempo stabilità finanziaria e giustizia sociale.

Questa prospettiva di riforma radicale, pur nella sua complessità tecnica, rappresenterebbe una via praticabile per conciliare l’esigenza di autonomia nazionale con i vantaggi dell’integrazione continentale. Mentre l’attuale architettura europea continua a produrre divergenze economiche e tensioni sociali, un nuovo patto monetario e fiscale fondato su questi principi potrebbe finalmente realizzare quella convergenza fattuale tra le economie disomogenee europee che il progetto dell’euro ha finora clamorosamente mancato.

Per concludere, il superamento dell’attuale Unione Europea non rappresenta un atto di rinuncia alla cooperazione internazionale ma al contrario la condizione necessaria per immaginare un’autentica solidarietà tra i popoli europei. Solo liberandosi dalla gabbia d’acciaio del neoliberismo costituzionalizzato sarà possibile costruire un’Europa diversa – non più fondata sulla dittatura dei mercati. Come insegnano le più avvertite analisi della crisi dell’eurozona, talvolta per salvare un’idea è necessario prima distruggere le istituzioni che ne hanno tradito lo spirito originario.