di A. Scorrano

Di recente, navigando su “X” (ex Twitter), mi sono imbattuto in un commento che, presumibilmente in tono provocatorio, suggeriva di iniziare l’insegnamento della storia nelle scuole a partire dal 1600. Non intendo soffermarmi sulla validità di questa affermazione né sulle motivazioni dell’autore nel proporre tale approccio. Tuttavia, questa riflessione mi ha spinto a soffermarmi su un fenomeno reale, ancora oggi evidente, che, a mio avviso, ha avuto e continua ad avere profonde implicazioni socio-culturali.

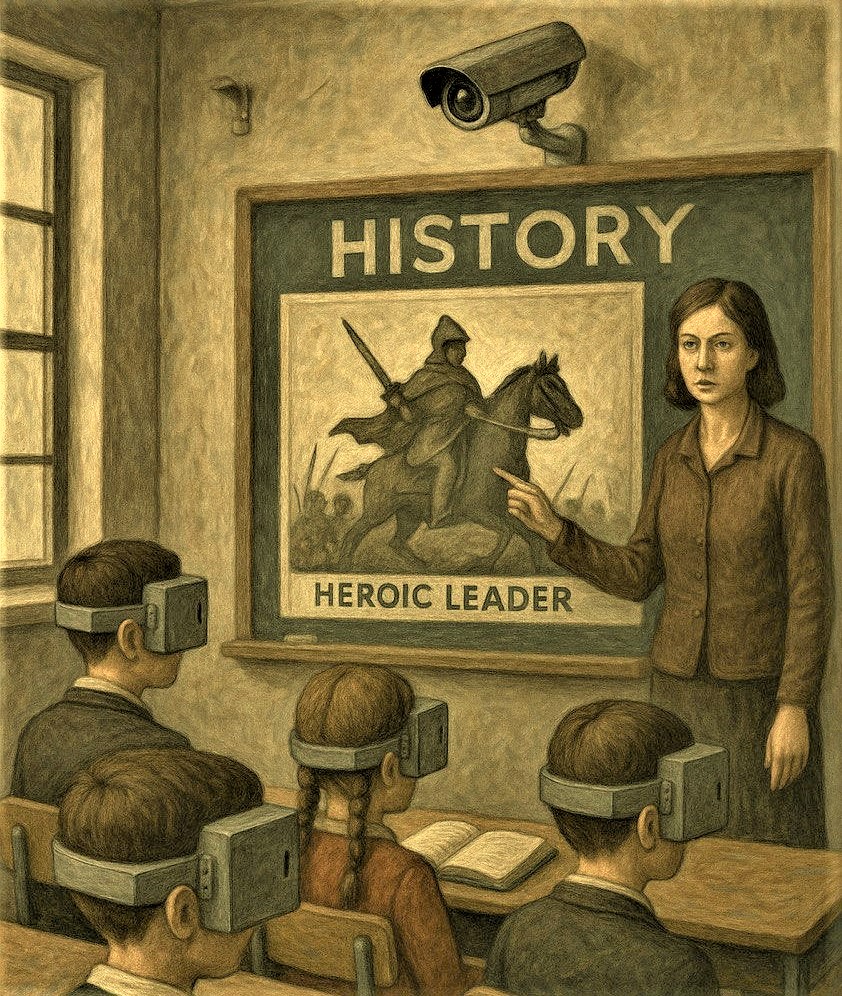

Da decenni, la scuola – o meglio, l’intero sistema di produzione e diffusione del sapere istituzionale, che coinvolge autori di libri di testo, editori e commissioni ministeriali – non si è limitata a una semplice selezione cronologica dei periodi storici da studiare ma ha operato una sistematica revisione dei contenuti, spesso caratterizzata da manipolazione, distorsione e censura. Ciò che viene presentato come “sapere storico” è il risultato di una costruzione ideologica mirata, volta a modellare una visione del passato funzionale agli assetti di potere contemporanei. Forse perché lo studio di certe epoche, in particolare quelle più antiche, risulterebbe “scomodo” o persino “pericoloso”, si è assistito a un progressivo controllo storiografico che, nel tempo, si è tradotto in un più ampio progetto di cancellazione della memoria storica collettiva. Questo processo non si è limitato alla selezione dei fatti da tramandare ma si è concretizzato attraverso la riscrittura degli eventi, la rimozione di elementi cruciali e l’imposizione di libri di testo opportunamente “addomesticati”.

Di fronte a questa realtà, è necessario interrogarsi su come tale strategia abbia contribuito non solo a legittimare le attuali strutture di potere ma anche a generare una pericolosa amnesia sociale rispetto alle alternative storiche realmente esistite. A questa cancellazione della memoria si affianca oggi una nuova forma di cultura caratterizzata da un diffuso analfabetismo funzionale, soprattutto tra le giovani generazioni.

Non si tratta di una semplice incapacità di leggere e scrivere ma di una difficoltà strutturale nel comprendere, interpretare e contestualizzare le informazioni, un fenomeno amplificato dalla frammentazione del sapere digitale e dalla velocità con cui i contenuti vengono consumati. Questo tipo di analfabetismo compromette la capacità critica di interrogarsi sulla storia e sulle sue distorsioni, favorendo una visione appiattita del passato e una crescente incapacità di immaginare futuri alternativi.

Attraverso una rilettura critica che integra gli strumenti della filosofia della storia, della sociologia della memoria e degli studi subalterni, cercherò di analizzare come la costruzione di una “storia ufficiale” abbia sistematicamente emarginato esperienze che potrebbero oggi offrire modelli alternativi di organizzazione sociale.

Storiografia e amnesia sociale: la costruzione di un presente senza radici

La selezione di ciò che viene ricordato e insegnato come “storia” non è mai un processo neutro. Pierre Nora, nei suoi studi sui lieux de mémoire, ha evidenziato come le società moderne abbiano progressivamente sostituito la memoria viva – tramandata organicamente dalle comunità – con una storia istituzionalizzata, controllata e spesso strumentalizzata.

Alcuni periodi storici vengono rimossi, pesantemente revisionati o persino alterati, con l’effetto di costruire un passato funzionale alle esigenze del presente. Questa operazione non riguarda solo la scelta di cosa insegnare ma anche il modo in cui certi eventi vengono narrati: l’omissione di elementi chiave, la reinterpretazione di episodi attraverso una lente ideologica e la marginalizzazione di esperienze che non si allineano con il racconto dominante.

Tale strategia di manipolazione spiega perché ampi strati della popolazione percepiscano le strutture attuali – Stato-nazione, economia di mercato, rapporti di classe – come naturali ed eterne. Non si tratta solo di ignoranza ma di una privazione sistematica della conoscenza. Eliminando o distorcendo il passato, si impedisce la consapevolezza di alternative storiche che potrebbero offrire modelli diversi di organizzazione sociale, spesso più equi e partecipativi.

La celebre affermazione di Margaret Thatcher – “There is no alternative” – non è soltanto uno slogan politico, ma diventa una realtà costruita attraverso la cancellazione metodica della memoria storica.

La storia rimossa: ciò che non si deve ricordare

Un’analisi attenta delle narrazioni escluse dai canoni ufficiali mostra come la selezione del passato non sia mai neutrale. Non si tratta soltanto di omissioni ma anche di revisioni, mistificazioni e alterazioni che plasmano una visione della storia funzionale alle esigenze culturali e ideologiche del presente. Gli eventi vengono interpretati attraverso filtri che ne ridimensionano o enfatizzano il significato in base al contesto politico e sociale attuale, rendendo la memoria storica non un semplice riflesso del passato ma uno strumento di legittimazione del presente.

Questo fenomeno non riguarda esclusivamente la cancellazione di modelli alternativi di organizzazione politica o economica ma, più in generale, la rimozione e la manipolazione delle lotte per l’emancipazione sociale. Le rivolte contadine, le battaglie operaie per i diritti e i movimenti di liberazione nazionale sono spesso ridotti a episodi marginali o reinterpretati in chiave funzionale alla narrazione dominante. La liquidazione del contributo dell’Armata Rossa nella liberazione dal nazismo ne è un esempio emblematico: un processo che, in nome di equilibri politici attuali, tende a minimizzare il ruolo fondamentale dei soldati sovietici nella sconfitta del Terzo Reich, sacrificando la complessità del passato sull’altare di convenienze ideologiche contemporanee.

A questa logica appartiene anche la narrazione selettiva dei conflitti globali. La storia dell’espansione economica delle società capitalistiche è spesso raccontata esclusivamente attraverso la lente dello sviluppo e della modernizzazione, mentre le forme di imposizione – o “esportazione” – della democrazia mediante guerre e interventi militari vengono sfumate o giustificate con criteri moralmente accettabili. Analogamente, le vicende legate alla questione palestinese e alla costruzione dello stato di Israele sono frequentemente rilette in chiave parziale, contribuendo a creare una percezione semplificata di eventi complessi e delle loro radici storiche.

Questa selezione strategica della memoria ha conseguenze profonde. Priva le generazioni attuali della possibilità di comprendere i fenomeni storici nella loro interezza e cancella il contributo di classi sociali e collettività che hanno plasmato il mondo in cui viviamo.

Come osservava Marc Bloch nella sua “Apologia della storia” (1949), “l’incomprensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato”. Recuperare queste narrazioni rimosse non significa adottare una visione ideologica o revisionista ma ristabilire una comprensione più ampia e articolata della storia, affinché la memoria collettiva possa fungere da strumento critico e non da semplice conferma dell’ordine stabilito.

Memoria e potere: come si costruisce l’oblio

L’amnesia storica non è un fenomeno accidentale, bensì il risultato di un processo sistematico di costruzione e manipolazione della memoria collettiva. Noam Chomsky, nei suoi studi sulla propaganda e sul controllo dell’informazione, ha evidenziato come le élite politiche ed economiche contribuiscano attivamente, attraverso la loro forte sfera d’influenza, alla fabbricazione di un consenso ideologico, operando una selezione mirata degli eventi storici e delle narrazioni ammesse nel discorso pubblico. Questo meccanismo, lungi dall’essere neutrale, si traduce in un’esclusione deliberata di esperienze e strutture sociali che metterebbero in discussione l’ordine dominante.

A questa dinamica si collega il lavoro di Zygmunt Bauman che, in “Memorie di classe” (1982), analizza il ruolo della memoria nella costruzione delle identità collettive e nella legittimazione delle gerarchie sociali. Bauman evidenzia come la memoria storica non sia un semplice strumento di comprensione del passato ma un elemento attivo nella definizione delle strutture di potere. La selezione di ciò che viene ricordato e ciò che viene dimenticato contribuisce a consolidare un determinato assetto sociale, impedendo la percezione di alternative.

Uno degli strumenti principali attraverso cui si perpetua questo fenomeno è l’istruzione, presentata come veicolo di conoscenza oggettiva ma spesso guidata da criteri selettivi funzionali alle esigenze del potere. I programmi scolastici tendono a enfatizzare le grandi guerre, i trattati diplomatici e le vicende dei sovrani, relegando ai margini i movimenti sociali, le esperienze comunitarie e le forme di organizzazione politica alternative. Questa selezione non è casuale ma risponde alla necessità di consolidare una visione del passato che faccia apparire il presente come l’unico esito possibile. Chomsky, nel libro “La fabbrica del consenso” (1988), ha analizzato come la gestione dell’istruzione sia parte di un processo più ampio di costruzione dell’egemonia ideologica, impedendo lo sviluppo di una coscienza storica critica e dissidente.

Bauman approfondisce questa riflessione mostrando come la memoria di classe sia stata progressivamente erosa con l’avvento della società industriale e, successivamente, con la trasformazione neoliberista delle economie occidentali. La dissoluzione delle identità collettive legate alla classe sociale ha contribuito a una frammentazione della coscienza storica, rendendo più difficile la costruzione di un senso di appartenenza basato sulla continuità con il passato. Questo fenomeno ha avuto conseguenze dirette sulla percezione della storia: le lotte sociali, le rivendicazioni operaie e le esperienze di autogestione vengono spesso ridimensionate o reinterpretate in chiave funzionale al mantenimento dello status quo.

La cancellazione e la riscrittura della memoria storica si manifestano anche attraverso la monumentalizzazione e la celebrazione selettiva di eventi e figure del passato. I memoriali e le commemorazioni pubbliche costruiscono una narrazione nazionale che esclude sistematicamente le voci dissonanti, contribuendo a consolidare un’identità collettiva basata su una versione distillata e spesso alterata della storia. James Young ha mostrato, in “The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning” (1993) e “The Stages of Memory: Reflections on Memorial Art, Loss, and the Spaces Between” (2016), come i monumenti non servano unicamente a ricordare ma operino una selezione implicita di ciò che una società considera degno di essere tramandato e, per contrasto, di ciò che deve essere dimenticato. Chomsky ha sottolineato come questo processo sia funzionale alla legittimazione del potere, orientando la percezione del passato in modo conforme agli interessi delle élite dominanti.

A tutto ciò si aggiunge un fenomeno ancora più insidioso, quello che Jonathan Crary ha definito la “colonizzazione del tempo”, una condizione in cui la società contemporanea genera un presente perpetuo che rende sempre più difficile concepire il passato e il futuro in termini alternativi. Crary approfondisce questo concetto di colonizzazione del tempo nel suo libro “24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep” (2013), dove analizza come il capitalismo contemporaneo abbia progressivamente eroso la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di riposo, imponendo un modello di produttività continua che riduce lo spazio per la riflessione, il riposo e la vita privata.

La frenesia del consumo e la costante accelerazione dell’informazione contribuiscono a questa forma di amnesia strutturale, recidendo i legami con la profondità temporale dell’esperienza umana e impedendo la riscoperta di modelli sociali differenti. Chomsky, in “Egemonia o sopravvivenza” (2005), ha evidenziato come l’ossessione per la produttività immediata e la rapidità comunicativa ostacolino la riflessione critica, mantenendo le popolazioni intrappolate in un eterno presente che esclude la possibilità di cambiamento.

Questa sistematica costruzione dell’amnesia storica non si limita alla riscrittura del passato ma incide profondamente sulla possibilità stessa di immaginare un futuro diverso. Recuperare queste memorie significa non solo riscoprire il passato ma anche riaprire spazi di riflessione critica sul presente e sulle sue possibili trasformazioni.

Riscoprire le radici per immaginare il futuro

L’opera di archeologia storica delle narrazioni sommerse consiste nel recupero di esperienze del passato che, pur non avendo modificato in modo definitivo le strutture dominanti, dimostrano la concreta possibilità di alternative sociali e politiche. Questo tipo di ricerca non si propone di sovvertire le interpretazioni storiche consolidate ma di arricchire la comprensione del passato, portando alla luce episodi e modelli spesso trascurati o marginalizzati.

La storia non è un semplice elenco di date ed eventi ma un tessuto complesso di esperienze collettive che hanno contribuito a modellare le strutture sociali, politiche ed economiche odierne. Tuttavia, il modo in cui questa storia viene raccontata e insegnata è tutt’altro che neutrale. La selezione degli episodi considerati significativi e la narrazione che li accompagna riflettono le dinamiche di potere del presente, determinando ciò che deve essere ricordato e ciò che, invece, deve essere dimenticato. In questo processo, molti periodi storici remoti vengono oscurati o reinterpretati in funzione degli interessi dominanti, contribuendo alla costruzione di un passato semplificato e privo di contraddizioni.

La cancellazione di queste radici storiche genera una amnesia sociale, un fenomeno che non solo priva le generazioni future di una visione critica del passato, ma limita anche la capacità di concepire alternative per il futuro. In un’epoca segnata da crisi economiche, diseguaglianze crescenti e tensioni geopolitiche, la riscoperta delle lezioni del passato diventa un atto di resistenza contro la manipolazione del sapere e la costruzione di un presente senza prospettive di cambiamento.

Riscoprire le radici storiche non significa soltanto approfondire il passato ma riconoscere come le esperienze di epoche lontane possano fornire strumenti essenziali per comprendere il presente e immaginare il futuro. La memoria storica, in quanto costruzione collettiva, è fondamentale per contrastare una visione lineare e deterministica del progresso umano, che troppo spesso porta a considerare l’ordine attuale come inevitabile e immodificabile.

In tale prospettiva, si rende necessario un ripensamento del ruolo dello Stato quale attore centrale nella costruzione di un modello sociale alternativo rispetto a quello vigente. L’azione statale non dovrebbe limitarsi alla mera regolamentazione del mercato o all’applicazione passiva di direttive imposte da istanze sovraordinate, bensì emanciparsi da condizioni di subalternità che ne compromettono la capacità di intervento diretto. Lo Stato, in quanto garante del benessere collettivo, dovrebbe assumere una funzione proattiva nella definizione di politiche economiche orientate alla giustizia sociale e alla redistribuzione delle risorse, promuovendo strumenti di pianificazione industriale, investimenti pubblici nei settori strategici e il consolidamento di modelli cooperativi di produzione.

Ma la trasformazione di una società non può avvenire esclusivamente attraverso riforme economiche; essa richiede anche una rivoluzione culturale ed educativa, che passi per un ripensamento del sistema scolastico e dell’istruzione.

La scuola, anziché limitarsi alla trasmissione di un sapere neutrale e tecnocratico, dovrebbe diventare il luogo in cui le giovani generazioni possono sviluppare una coscienza critica del passato e comprendere i processi storici che hanno plasmato le società in senso emancipatorio e progressista. L’emancipazione, in questo contesto, riguarda la capacità di riconoscere le condizioni di oppressione e di sviluppare strumenti per superarle, sia a livello individuale che collettivo. Gli studenti devono essere incoraggiati a comprendere le lotte che hanno permesso l’espansione dei diritti sociali, economici e civili, promuovendo una visione della società aperta al cambiamento e fondata sulla giustizia sociale.

Essere latori di questo cambiamento significa per gli studenti non limitarsi a ricevere passivamente una conoscenza selezionata ma rivendicare il diritto a una formazione che li renda consapevoli delle strutture economiche, politiche e sociali che influenzano la loro vita. Significa sviluppare una coscienza storica capace di individuare i meccanismi di esclusione e mistificazione della memoria e di immaginare nuove possibilità di organizzazione sociale.

Questo processo può avvenire non solo attraverso l’approfondimento critico dei testi scolastici ma anche tramite attività collettive che favoriscano il dibattito, la ricerca autonoma e l’interazione con esperienze concrete di impegno sociale. Gli studenti devono essere soggetti attivi nella costruzione di una coscienza storica progressista, capace di alimentare il pensiero critico e di mettere in discussione narrazioni imposte dalle istituzioni dominanti.

Il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni è essenziale per trasformare la storia da un semplice archivio di date ed eventi a uno strumento dinamico, capace di illuminare il presente e guidare la costruzione di un futuro che, se non necessariamente migliore, possa almeno distinguersi dal presente.

La memoria come atto politico

La battaglia per la memoria storica non rappresenta un mero esercizio accademico, ma un confronto decisivo per il nostro futuro. Come scriveva Walter Benjamin, “articolare storicamente il passato non significa conoscerlo ‘come veramente è stato’. Significa impadronirsi di un ricordo così come balena nell’istante di un pericolo”.

Il nostro “pericolo” oggi è proprio l’accettazione rassegnata di un presente che si presenta come unico possibile. Recuperare la memoria delle alternative storiche significa spezzare questo incantesimo, dimostrando che ciò che è stato può essere ancora – in forme nuove – e che dunque un altro mondo non solo è possibile ma è già esistito in molteplici forme. In questo senso, lo studio della storia, quando liberato dalle griglie imposte dal potere egemonico, diventa uno degli atti più radicali di immaginazione politica e di resistenza al pensiero unico dominante.